康庄大道

在互联网上,“如果不分田单干,至今还在饿肚子"的论调甚嚣尘上,而且还有不少人附和。他们的想法很简单:如果不分田单干,农民就会被困在大集体的土地上挣工分,吃大锅饭,过穷日子。

实际上,持这种想法的人还真不少。在他们看来,农民占全国人口的80%以上,农村地少人多,农业生产根本不需要那么多人,如果不分田单干,剩余劳动力就进不了城,就是进了城也无工可打,所以很难富起来。

那么,如果不分田单干,现在的农村会是什么样子呢?

1959年2月,毛主席在第二次郑州会议上对刚刚兴起的社队企业大加赞扬。在谈到社队企业的前途时,他说:“目前公社直接所有的东西还不多,如社办企业,社办事业,由社支配的公积金、公益金等。虽然如此,我们伟大的、光明灿烂的希望也就在这里。”

1966年5月7日,当条件逐渐成熟(1966年人均粮食287公斤,略高于联合国温饱标准280公斤),毛主席再次明确提出:“公社农民以农为主(包括农林牧副渔),在有条件的时候,也要由集体办些小工厂"

河南省巩县(今巩义市)回郭公社(今回郭镇)党委在认真学习毛主席的“五七”指示后,向全社5万社员提出了“走毛主席指引的五七道路,围绕农业办工业,办好工业促农业”的口号,动员全社干部群众围绕办厂献力献策。

回郭公社的干部群众因地制宜、说干就干,迅速办起了与农业生产和农民生活有着密切联系的一批五金机械修理厂和化工厂。为纪念毛主席的“五七”指示,化工厂就起名叫“五七化工厂”,当时办得最好最有名的是建在偏僻的沙沟河的五七化工厂,当年投资,当年出产品,当年盈利。

五七化工厂成功之后,回郭公社采取“滚雪球”、“母鸡下蛋”的办法,又密锣紧鼓地先后投资办起了化肥厂、棉纺厂、铸造厂、砖瓦厂、电器厂、第二化工厂等企业。经过8年时间,到1974年,回郭公社的社队企业已由最初的6个发展到了57个,全公社年工业总产值接近600万元,超过了农业总产值。解决了资金问题,回郭公社在全县第一个实现了浇地和耕田机械化,并大大提高了社员的收益分配水平。

1974年7月,《河南日报》派记者到巩县采访回郭镇公社发展社队企业的经验。经过一个半月的调查采访,记者写出了12000多字题为《围绕农业办工业,办好工业助农业》的调查报告,报告清样由总编刘问世亲自把关。

刘问世1959年参加过郑州第二次会议,亲耳聆听过毛主席在会议上关于农村兴办社队工业的重要讲话。他认为,调查报告既合符毛主席“五七”指示的要求,又与毛主席1959年的讲话精神吻合,对解决农村问题和加快农村集体经济的发展具有重要意义,遂决定全文刊发。

1974年12月15日,《河南日报》在头版全文发表了这个调查报告。

一个偶然的机会,浙江省永康县人民银行干部周长庚看到了这篇报告。他深受震撼,觉得回郭公社的做法非常好,如果全国公社都能这样做,那农村的面貌就会焕然一新。于是,他提笔写信请求中央动员全党、全国各条战线支持社队企业发展,还将这份《河南日报》随信一并寄给毛主席。

毛主席阅读材料后特别高兴,当即批示转给了中央有关领导。

毛主席为什么特别高兴?

因为在1975年9月15日到10月19日召开的全国第一次农业学大寨会议中就肯定了发展社队企业的积极作用,还发表了他1959年第二次郑州会议上关于发展社队企业的那句话“我们伟大的,光明灿烂的希望也就在这里。”现在又看到回郭公社这个典型,他能不特别高兴吗?

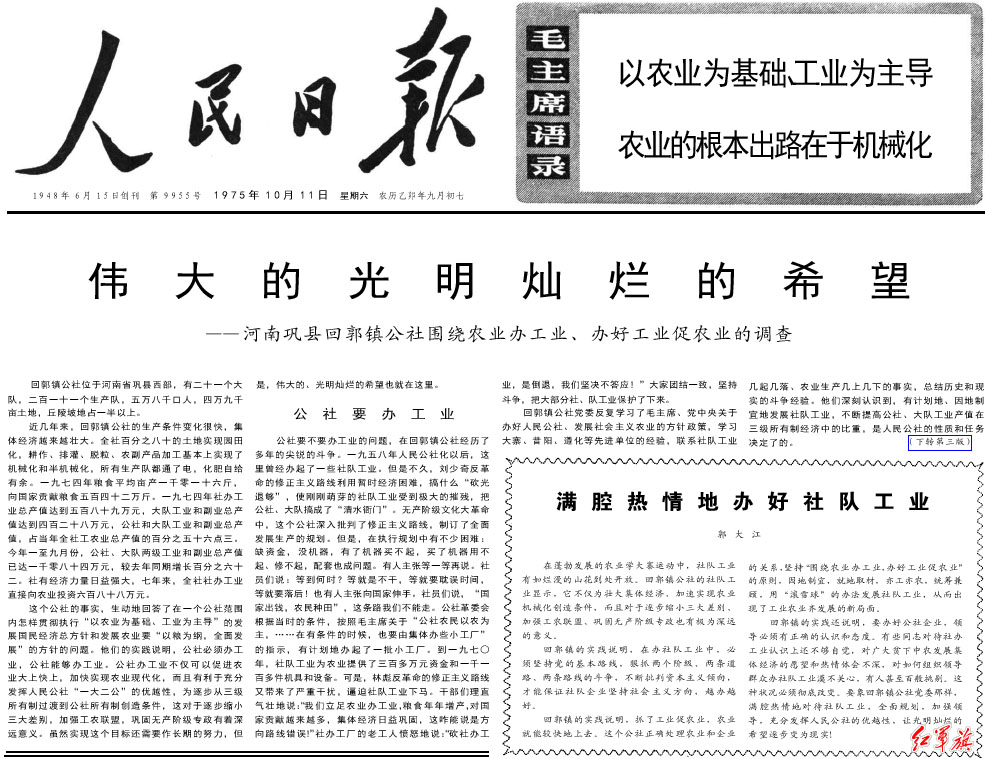

1975年10月11日,《人民日报》以毛主席1959年关于人民公社发展社队企业的名言《伟大的光明灿烂的希望》为标题转发了《河南日报》报道回郭公社“围绕农业办工业,办好工业促农业”的调查报告,并配发了署名郭大江的评论《满腔热情地支持社队企业》。

有了毛主席的批示,又有了回郭公社这个典型,全国各地农村以贯彻农业学大寨精神为动力,以毛主席的批示精神为号召,兴起了大办社队企业的热潮:原来办的社队企业进一步发展壮大,尚未开办社队企业的公社大队纷纷动手筹办企业。

1970年,全国社队工业产值还只有67.6亿元。1975年后,全国公社纷纷创办各种规模的五金、小化工、小化肥、农机具、粮油加工、建材、编织、服装等社队企业。到1978年底,全国已有94.7%的人民公社和78.7%的生产大队办起了以工业为主的各类企业,总数达到了152.4万个,社队企业总收入达到了431.4亿元,占人民公社三级经济总收入的29.7%。

人民公社大办社队企业,实质上就是农村工业化进程。而且,按照1975年后全国社队企业的发展速度,如果不分田单干的话,农村工业化早已实现了。

试想:农村都工业化了,农民在家门口就能脱鞋下田、穿鞋上班了,还会被困在土地上吗?还需要背井离乡四处找工打吗?还会饿肚子、过穷日子吗?

在郑州河南省委第二招待所主持第一 次郑州会议